西山声明の楽理「②-3 階名 五音について」

五音について

五音は「宮」「商」「角」「微」「羽」の五つですが、前回、前々回の投稿にあったように、これらは「宮」を中心とした相対的な表現(音符)となります。

十二律を作成する際に、「竹を三分の一を切るかもしくは付け足して次の音を作った」と紹介致しましたが、この三分の一切る事によって、完全五度高い音が得られます。これが、「宮」に対する「微」と音になります。

その法則に従い、十二律が決まるのですが、その十二律の中から、曲(お経)を演奏する(唱える)にあたって使う音を決めます。

これを階名といい、声明等では五音と表現致します。

一般的にドレミファソラシドと言われますが、この「ド」が移動するというイメージをもって頂くと良いかと思います。

しかし、声明曲を演奏する時には、はじめに出された「宮」の音が、例えば330Hzだった場合、「微」の音は220Hzとなる事になり、「宮」の音が300Hzだった場合、「微」の音は200Hzとなります。

そんな事を考えながらお経を詠む人は存在致しませんが、相対的に調和のとれた音を耳で聴き、体で感じながら唱えるのが声明となります。

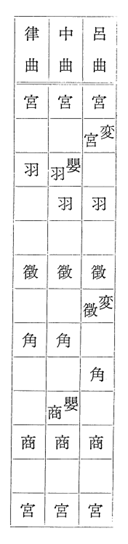

その事を理解した上で、五音をあらわした表が下記の図になります。

旋法について

現代の音楽で「長調」や「短調」などといわれるように、原則的にその曲の中で利用されるルールがあります。

「長調」は明るいイメージ、「短調」は暗いイメージで、曲の雰囲気を決める為に重要なルールです。

それを旋法といいます。声明では「中曲(ちゅうきょく)」「呂曲(ろきょく)」「律曲(りつきょく)」と言われます。

下記の図にて全て紹介しておりますが、西山浄土宗ではほぼ全てが「律曲」となります。