西山声明の楽理「③ 声明の調子」

調子とは

調子とは、十二律の中の一つの絶対音を主音・宮として五音を配置する音階法の事を言い、その宮とした音の律名をとって、壱越調や平調(調)、黄鐘調などと呼びます。

現代の音楽でいう、「ハ長調」や「ホ短調」などどいうものがそれです。

宮を中心としてその他の商・角・微・羽が宮との距離を一定に保ちながら平行移動するようなイメージです。

主音と旋法が決まる事によって、楽譜が読めて一定の技術を持っている人は同じ音の高さで演奏が出来る事になります。

曼荼羅供式と言われる特殊な法要等の譜面には、「律曲 壱越」(惣礼伽陀)や「双調 呂曲 出音一越(※)」(三礼)(※最初に出す音の事)などの表記がされています。これらは天台宗で行われている法要を近年取り入れた為です。

しかしながら、これまでも何度か触れたように、西山浄土宗では維那(法要の音頭を取る役割)が発声した音程を宮として法要を勤めますので、調子についてはたとえ経本(譜面)に記載があったとしても目安として扱われています。

法要の中での移調

法要では、移調が行われる事があります。経本にも記載があり、西山浄土宗では「六時礼讃」において「下音」「中音」「上音」の三種、「曼荼羅供式 式文」において「下」「中」「乙」「二重」「三重」の五種が存在します。(曼荼羅供式の式文は特殊な法要なので、基本的には「下音」「中音」「上音」三種と考えて頂いて差し支えありません。)

法要の始まりや中心となるのが「中音」となります。この三種はおおよそ一音位の差で移調します。

法要の中音が平調(律曲)で始まったなら下音は一越調(律曲)、上音は下無調(律曲)を目安として演奏されます。(旋法が変わる事はありません。)

元々はこの「下音」「中音」「上音」は「初重」「二重」「三重」であったと言われており、それぞれ「一オクターブ」ほどの差があったとも言われております。

西山浄土宗における調子

西山浄土宗では、維那を中心に法要がとりおこなわれるのですが、基本として調子は維那の目安として、旋法は全体を通して共通しています。

調子は「壱越」もしくは「平調」が基本で、旋法は「律曲」となります。ただし、羽は全て「上羽(宮の一音下)」が使われ、「下羽(宮の一音半下)」は(曼荼羅供式の一部を除き)使われません。

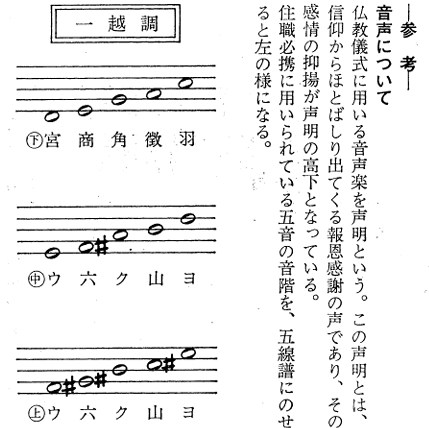

宗門誌の『西山』(昭和五十六年十一月発行 340号)において、法式研修会の報告書が載っており、そちらには「壱越調」を基本とした五音が掲載されています。(下図)

こちらは壱越調とは記載されているものの、「下音を一越」として扱っている為、法要の基本的な調子は「平調(調)に近い」音階が中心となります。

大学院の研究課題として声明を考えています。論文を読んでも今一つ理論がわかりませんでしたが、このサイトで理解できました。ありがとうございます。今後とも宜しくお願いいたします。墨譜、草譜、回旋譜の読み方もお願いいたします。